以全面转型绘就美丽中国新画卷

绿色,是美丽中国的底色,更是高质量发展的内在要求。

“十五五”时期,是碳达峰目标实现的关键阶段,也是实现生态环境根本好转的重要时期。擘画绿色发展新图景,对于推进中国式现代化建设意义非凡。

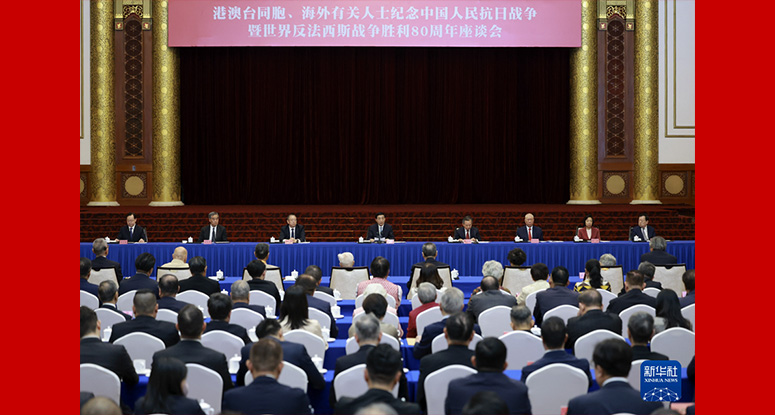

在全国政协十四届常委会第十三次会议上,围绕“加快经济社会发展全面绿色转型,推进美丽中国建设”议题,全国政协常委和委员们从能源转型、污染防治、体制创新等方面积极建言献策。

能源转型:稳妥推进“双碳”目标

能源转型和减污降碳,始终是我国发展道路上的重大课题。

“十四五”期间,我国能源结构转型取得显著进展,构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系,建成了全球最大、最完整的新能源产业链。

站在“十五五”规划的关键节点,能源绿色低碳转型不仅是实现碳达峰目标的必由之路,更是推动经济社会全面绿色转型的核心引擎。

大家普遍认为,我国能源结构偏煤、环境约束偏紧的国情没有改变,化石能源占比仍然较高,煤炭消费占比在55%以上。

煤炭产业转型升级迫在眉睫。黄玉治委员建议,推动煤矿科技创新水平提升和安全智能化发展。研发应用高效超临界燃煤发电技术,推动煤炭由化石能源向高端化工材料和碳基新材料领域突破发展、由燃料向燃料与原料耦合转变,推进煤矿智能系统化建设。

车俊常委认为,碳排放双控与产业结合是推动全面转型的重点。要推动煤炭安全高效绿色清洁利用,加快新一代煤电升级,规划建设新型能源体系,推动新能源在工业、交通、建筑等领域的融合替代,同时破解西部绿电资源就地消纳难题。

赵静常委也提出加快推进清洁能源有序替代化石能源的建议。一方面,在保障能源安全供应的前提下,适时推进非电力用煤削减计划,并加大对散煤的治理力度,在重点区域和重点领域可探索实施煤炭消费总量控制;另一方面,鼓励引导各地因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源,探索在沙漠、戈壁及海上等区域建设风电、光伏基地。

风电产业作为绿色可再生能源,发展潜力巨大、市场前景广阔。尚勋武常委以河西走廊为例,呼吁打造“绿能经济特区”,逐步形成“新能源开发—绿电转化—高载能产业—高端制造—对外贸易”的产业价值链,实现“能源走廊”到“经济走廊”的转变。

南存辉常委认为,“十五五”时期是新能源从“补充能源”向“主体能源”跃升的战略机遇期,亟需系统性政策破局。“强化规划引导与空间要素保障,夯实可持续开发基础;构建新型电力系统支撑体系,提升系统调节能力;优化电力市场与价格机制,稳定投资预期。”

能源消费革命同样关键。陈星莺常委建议,通过技术创新推动用户侧从“被动消费”向“主动优化”转型,在建筑领域推广光伏一体化,在园区场景构建“风光储氢”协同体系,在工业、交通领域提升电气化水平。

持续打好污染防治攻坚战:守护生态屏障

天更蓝、地更绿、水更清,既是美丽中国的直观写照,也是民生福祉的坚实保障。

面对“十五五”新征程,污染防治需向系统化、精细化迈进,一体推进山水林田湖草沙治理,创新开展新污染物防控,为高质量发展筑牢绿色根基。

污染防治需紧扣重点领域,以“精准治污”推动环境质量持续改善。黄润秋常委建议,蓝天保卫战要以京津冀及周边等重点区域为主战场,以pm2.5控制为主线,推进挥发性有机物、氮氧化物协同减排。碧水保卫战要深化山水统筹、陆海统筹、城乡统筹,持续推进大江大河重要湖泊和中小微水体的保护治理,着力解决全流域性特征的问题。净土保卫战要开展农用地、土壤重金属污染溯源和整治,推进建设用地和受污染耕地安全利用。

生态治理不能“就水治水,就林护林”,而需以系统思维统筹全局。曹卫星常委认为,要统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,提升生态系统多样性、稳定性、持续性。他建议,扎实推进国家公园建设,打好“三北”工程攻坚战,实施重要生态系统保护修复重大工程和从山顶到海洋保护治理重大工程,做强做亮中国山水工程品牌。

青藏高原作为“中华水塔”,其生态保护更具战略意义。刘同德常委建议,加快将青藏高原打造成为国家生态高地,建设美丽中国先行区,筑牢青藏高原国家生态安全屏障。系统规划青藏高原国家公园群建设,支持青藏高原各省区实施自然保护地体系现代化建设工程。

黄土高原是黄河流域的重要生态屏障,生态治理无疑是重中之重。张复明常委建议,构建与区域土壤条件相匹配的植被有效盖度,开展高水平精细化治理;建立植被建设和水土保持工程差异化标准体系,增强生态工程韧性;建设智能化监测体系,提高灾害防范能力;实施林分结构优化工程;提升生物多样性等。

新污染物治理正成为污染防治攻坚战的新战场。面临“底数不清、技术缺乏”的困境,隋军常委建议,加快立法进程,从法律法规层面系统建立基于环境风险的化学物质全生命周期环境风险管理制度;推动设立新污染物治理财政专项资金,加快谋划实施国家和流域新污染物调查、环境风险评估与管理能力建设重大工程。

打出“组合拳”:加快形成美丽中国建设新格局

美丽中国建设,是一场全方位、深层次的绿色变革,需要政策、市场、创新等多方协同,形成强大合力。

今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年。对于如何持续践行“两山”理念,陈龙委员建议,健全完善生态文明建设基础体制,深化“多规合一”,摸清资源底数,科学调整“红线”;健全完善生态产品价值实现机制,建立全国统一的生态产品认证体系;健全完善生态系统碳汇能力建设机制,加快发展“蓝碳”经济,加快绿色贸易转型。

在赵吉常委看来,“十五五”时期重点应从三个方面着手:一是推进全国统一大市场建设,以市场有效竞争激发企业自主减排动力,让绿色转型从“政府压力”转化为“市场活力”。二是增强政策协同性,完善生态文明制度体系,加强碳市场体系建设与碳排放监管政策的衔接,用好创新、产业以及绿色金融等政策工具。三是加强法治化,夯实绿色低碳发展的法律法规。

林铎常委提出,保持和加强生态文明建设战略定力;持续加快补齐环境基础设施建设短板;激发高品质生态环境对高质量发展的支撑作用。

大家认为,“十五五”期间将迎来包括绿色技术创新在内的创新“井喷期”,应进一步打破制约企业创新的各种约束;进一步完善绿色金融体系,破解科技成果转化“死亡谷”难题,通过实施“企业出题、科研答题”的新机制,激励企业持续加大研发投入力度,因地制宜培育新质生产力。

绿色发展不是选择题,而是必答题;不是权宜之计,而是长远之策。从“十四五”深入攻坚到“十五五”巩固拓展,我国正以碳达峰碳中和工作为引领,推动经济社会发展全面绿色转型。正如常委和委员们所言:“当每一度电都来自清风阳光,每一寸土地都孕育生态财富,美丽中国便从愿景走向现实。”