为“中国之治”贡献智慧力量——全国政协就“完善和创新社会治理”开展专题协商

安徽桐城,一条六尺巷,见证了300多年前一段你谦我让、以和为贵的佳话。桐城市创新实践的“新时代六尺巷工作法”,走出一条源头治理、多元共治、和谐共享的基层治理之路。2024年10月,习近平总书记在安徽考察时专门来到六尺巷,指出要发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用,营造安居乐业的和谐社会环境。

这种以和为贵、注重源头治理的理念,日益融入我国社会治理实践的方方面面,并结出累累硕果。近年来,精细化管理助力企业群众办事生活便利化、矛盾纠纷化解在基层、“超脑”平台全天候观测社会运行……共建共治共享的社会治理制度进一步完善,我国社会治理水平迈上新台阶。

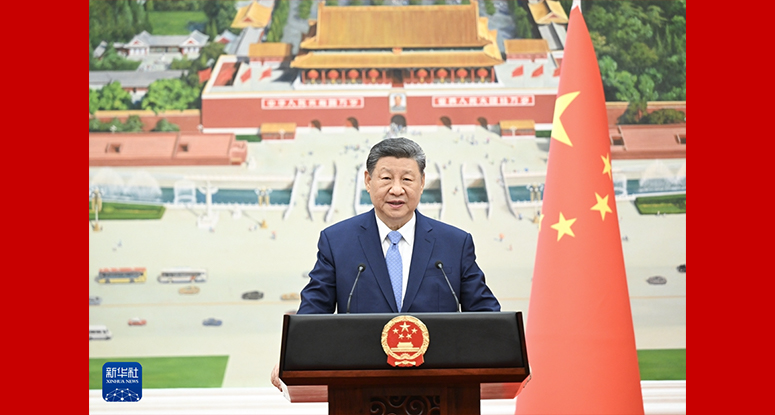

为深入学习贯彻习近平总书记相关重要论述精神,推动中共二十届三中全会相关部署落地落实,不断提升社会治理现代化水平,7月15日,全国政协召开“完善和创新社会治理”专题协商会,近100位全国政协委员参加会议,全国政协社会和法制委员会负责同志介绍专题调研情况,22位政协委员发言,为进一步助推中国社会长期稳定协商建言。

事关人民群众“获得感、幸福感、安全感”的重要议题

70多岁的“草根”律师在社区矛盾调解一线“打磨”出一摞摞厚实的和解案例;政协委员志愿到社区值班,发挥自身优势为居民排忧解难;网格员们穿上专属小马甲奔走在大街小巷里,用脚步丈量出社区治理的“民生精度”……“小事自解于邻里、烦忧止步于社区里、幸福扎根于心里”的社会治理图景正徐徐展开。

国之兴衰系于制,民之安乐皆由治。社会治理是国家治理的重要组成部分。习近平总书记指出,“要形成有效的社会治理、良好的社会秩序,促进社会公平正义,让人民群众安居乐业,获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

中共十八大以来,以习近平同志为核心的中共中央着眼于国家长治久安、人民安居乐业,坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路,深入推进平安中国建设、法治中国建设,完善社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,推动社会治理现代化取得重大成就。中共二十届三中全会将“创新社会治理体制机制和手段”作为“聚焦建设更高水平平安中国”的重要内容,对健全社会治理体系作出重要部署,为创新社会治理提供了行动指南。去年11月,习近平总书记专门对社会工作作出重要指示,今年5月20日在河南考察时,又就“扎扎实实加强社会治理”作出重要部署。党中央、国务院也出台了一系列政策文件。

因此,学习习近平总书记关于加强和创新社会治理的最新指示精神,围绕“完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制;健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系;创新社会治理体制机制和手段”等内容建言献策,是聚焦人民群众“获得感、幸福感、安全感”的重要议题,可谓选题精准、恰逢其时。

全国政协党组高度重视此项工作,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神,贯彻落实中共中央决策部署。全国政协社会和法制委员会与中央社会工作部、中央政法委、最高人民法院、公安部等部门进行多次沟通对接,了解情况。

在会议召开前,全国政协社会和法制委员会还通过线下学习座谈会、在全国政协委员移动履职平台上开设相关主题议政群等方式,积极引导广大委员以口头发言、文字、图片、视频等多种形式互动交流。委员们表示,要发挥政协委员的主体作用,积极围绕社会治理的重点难点问题议政建言,把人民政协的制度优势转化为社会治理的强大效能。

深入调研 在基层实践中深化认识

“您好,这里是12345,请问有什么可以帮您?”自2019年以来,北京12345热线从单纯的问题受理平台,逐步升级为超大城市治理的关键枢纽。“每月一题”机制的推出,让热线实现了从“有一办一”到“举一反三”的跨越。通过对海量诉求的大数据分析,筛选出群众普遍关心的 “急难愁盼”问题,纳入“每月一题”进行专项治理。

12345热线传递市民心声,仅是北京社会治理的缩影。

在青砖灰瓦的南锣鼓巷里,吆喝声与欢笑声交织;位于朝阳区的社会治安综合治理中心,“城市大脑”闪烁着数据光芒;丰台区整合社区工作者、志愿者、法律专业人士等资源,组建起多元化调解队伍……在浓浓的人间烟火气里,老百姓的“获得感、幸福感、安全感”更加真实而具体。

专题协商会召开前,全国政协社会和法制委员会调研组赴江苏省南京市、扬州市、无锡市开展调研;调研组围绕会议议题到北京市开展调研,深入了解矛盾纠纷预防化解、城区人口密集区域治理和维稳及基层协商、志愿服务等有关情况。

南京市栖霞区仙林街道党群服务中心坚持将最难解决的事一件件办好,发扬硬着头皮、磨破嘴皮、饿着肚皮、踏破脚皮的“四皮”精神,着力解决群众关心的民生诉求、社会矛盾和发展难题;无锡市社会矛盾纠纷调处服务中心整合部门资源,协调“28+N”家市级职能部门派员常驻、轮驻、随驻,形成信访联治、矛盾联调、工作联动的格局……这些凝结着基层智慧的做法,让委员们印象深刻。

委员们看到,各地在完善和创新社会治理上不断探索,积累了丰富的经验。“通过调研我们感到,要积极借鉴推广北京市12345接诉即办工作模式。”全国政协委员、天津市政协副主席张金英建议推行“解纷工单”全周期管理机制,优化“需求—资源”匹配,将接诉即办模式延伸至矛盾化解,规范工单生成、跨层派单流程,设置响应时限和闭环评价,强化监督问责,减少部门推诿。

“运用‘科技’+‘群众路线’的方式,夯实基层基础,切实以综治中心规范化建设为牵引,全面提升社会治安综合治理效能。”全国政协委员、中央政法委原副秘书长白少康建议,强化科技信息化赋能,坚定不移走群众路线,大力夯实基层基础工作。

全国政协常委、国家邮政局原局长马军胜认为,加强新经济组织、新社会组织和新就业群体党的建设,是增强党在新兴领域号召力凝聚力影响力的重要任务,也是巩固党的执政基础、为中国式现代化提供强大动力和制度保障的必然要求。

法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。全国政协委员、中国政法大学校长马怀德建议,新时代“枫桥经验”要坚持以法治方式为核心,用法律规范的普遍性消解个案处理的偶然性,用程序正义的确定性对冲利益博弈的任意性,在软性调解中树立法治刚性。全国政协委员、山东国曜琴岛律师事务所首席合伙人李连祥建议,全面落实《信访工作条例》和相关法律法规,将预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”落实到工作全过程,认真解决合法合理诉求,让信访人在每一件信访事项办理过程中感受到社会公平正义。

志愿服务是推动社会文明进步、促进基层治理现代化的重要力量。全国政协委员、中国红十字会原副会长王平建议,完善供需匹配,提升服务效能。应明确志愿服务不同领域的牵头部门及承办机构,摸清供需情况,搭建对接平台;同时特别注重依托相关公益机构提供志愿服务,通过强化志愿服务的人文内核,更好提升服务效果。

充分的调研,形成了沉甸甸的调研成果。委员们一致认为,必须落实好中共二十届三中全会对健全社会治理体系作出的专门部署,特别是把党的政治优势和密切联系群众优势转化为社会治理的强大效能;必须坚定不移贯彻总体国家安全观,不断夯实平安中国建设的社会基础;必须始终将保障和改善民生作为推进社会治理的出发点和落脚点,让人民群众成为社会治理的广泛参与者、最大受益者。

议政建言 助力扎扎实实加强社会治理

预防化解矛盾纠纷事关群众安乐、城乡安宁和社会安定。建立矛盾纠纷多元预防化解机制能够分层次地为不同类型的社会矛盾提供相应的解决渠道,促使矛盾纠纷在萌芽状态就能得到及时、有效、公平、合理地解决。

全国政协常委、社会和法制委员会主任徐令义表示,要运用好社会矛盾纠纷多元预防化解机制,落实预防在前、调解优先、运用法治、就地化解矛盾的经验总结和实践要求;发挥好法治对社会治理的规范和保障作用,把法治要求落实到社会治理各层次、各领域;打造好社会治理的基层基础,形成大抓基层、打牢基础的干部绩效考核导向和政策导向,推动社会治理和公共服务重心向基层下移;构建好共建共治共享的社会治理格局,激发社会组织、居民、企业等主体内生动力,实现人人有份、人人有责、人人有利的社会治理效能最大化。

“为适应国家治理体系现代化新要求,矛盾化解的理念、手段、方式、路径需进一步转型升级。”全国政协委员、中共中央纪律检查委员会原常委卢希提出,理念上要从“基层管控”转变为“顶层预防”;“传统管理”手段要创新转变为“数字智治”;要从“浅层整合”方式调整到“深度融合”;要优化路径,从“权力主导”到“法治引领”。全国政协委员、司法部原副部长赵昌华建议全面排查,做到矛盾纠纷第一时间“发现得了”;及时调处,做到矛盾纠纷第一时间“控制得住”;落实责任,做到矛盾纠纷第一时间“报告得上”;发动群众,做到矛盾纠纷第一时间“处置得好”。

党的领导是推进基层治理体系和治理能力现代化的根本保证。全国政协委员、上海市闵行区莘庄镇康城社区党委专职副书记张军萍表示,推动党建引领与基层治理深度融合至关重要,要充分发挥基层党组织的政治优势和组织优势,以网格化治理为基础,科学划分多级网格,建立由社区党组织牵头的联席会议制度,定期召集各方主体,共同商讨社区重要议题。“在合作社、乡贤理事会等也应建立特色党小组。”全国政协委员、民革湖北省委会副主委郑军建议制定村党组织负责人和党员三年轮训计划,对返乡创业青年党员实施跟踪培养。“党建引领基层治理要以服务人民群众为工作落脚点。”全国政协委员、深圳市宝安区妇女儿童服务中心副主任费英英认为,一方面,需要广大基层党员干部树立正确政绩观,多为人民群众办实事、办好事;另一方面,需要破解基层治理“小马拉大车”突出问题,统筹推进为基层赋能和减负。全国政协委员、中共中央党校(国家行政学院)教授韩保江建议,行业协会商会要通过党建引领、法治保障、服务创新构建新型治理体系,从而充分发挥好协会商会作为行业共治的枢纽和凝聚作用。

社会心理建设作为社会治理的“柔性基石”,既是社会稳定的“减压阀”,也是凝聚共识的“黏合剂”,更是治理现代化的“新标尺”。全国政协委员、中国科学院心理研究所副所长蒋毅建议,在未来工作中以增进人民幸福感为核心,按照社会治理防护为主、专业精准干预为辅的思路,抓好机制、科研、教育、人才四个方面关键任务,将心理学规律贯穿应用到社会治理的各个领域和维度。

未成年人的成长关乎国家和民族的未来,而未成年人违法犯罪问题一直是社会治理的难点。委员们一致认为,强化未成年人犯罪预防和治理是一项系统工程,家庭、政府、社会各方都应积极参与,形成综合治理的合力。全国政协委员、河北省政协副主席何秉群建议,建立高效的工作机制,强化家校合力,提升家庭教育公共服务,完善中小学教育帮助制度,并强化网络治理,压实网络平台主体责任,加大对违规互联网企业的处罚力度。全国政协委员、内蒙古自治区妇联主席王芳提出更好发挥家庭家教家风建设在基层治理中的作用,构建“三维联动”家校社促进机制,通过强化多部门联动,统筹政法力量,完善校园安全联防联控机制,培育“家校社同频”的治理生态。

超大城市是中国经济社会发展的重要引擎,也是各类风险挑战的汇聚点。全国政协委员、复旦大学教授丁光宏以北京二环交通拥堵为例,指出若能在二环构建智能感知与协同调控、实时交通信息发布与智能诱导、快速事件检测与应急响应三大系统,即便车辆增多,也能实现不堵车,建议强化数字基础设施建设,打造智慧社会运行的坚实底座。全国政协委员、重庆市涪陵区委书记黎勇提出了大城“智治、精治、综治、共治”,精准施策,力促超大城市公共服务高效供给。

在互联网时代,网络综合治理成为社会治理的重要内容,提升网络综合治理能力是完善和创新社会治理的必然要求。全国政协委员、中央网络安全和信息化委员会办公室原副主任赵泽良提出,以机器对机器,高技术对高技术,利用人工智能实现从“人盯屏”到“机盯网”的提升。

全国政协委员、中共中央党校(国家行政学院)应急管理研究院院长马宝成认为,基层应急管理是维护人民群众生命财产安全的第一道防线,必须进一步提升基层应急管理能力,建议优化体制机制,构建分工明确、信息共享、运转高效的大安全大应急体系。

社会治理是一项“致广大而尽精微”的系统工程,只有不断强化共识、激活动能、凝聚力量,才能推动治理现代化水平持续提升。委员们表示,将不断提高协商议政、履职建言的能力,为完善和创新社会治理、建设更高水平平安中国广泛凝心聚力。