全面提升文化科技创新能力 更好满足人民精神文化生活新期待

积极探索文化和科技融合的有效机制,是新时代文化建设的重要内容。党的二十届三中全会指出:“探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态。”习近平总书记强调:“探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,形成更多新的文化产业增长点。”

在习近平文化思想引领下,近年来,中央有关部门加强顶层设计,出台一系列政策措施,文化与科技融合工作取得积极成效。与此同时,对标党中央决策部署和全面深化改革的要求,当前实现文化科技深度融合还存在难点堵点。例如,文化领域数字基础设施建设不足,资金和人才等要素支撑机制还不通畅,文化与科技双向赋能效果有待提升等。

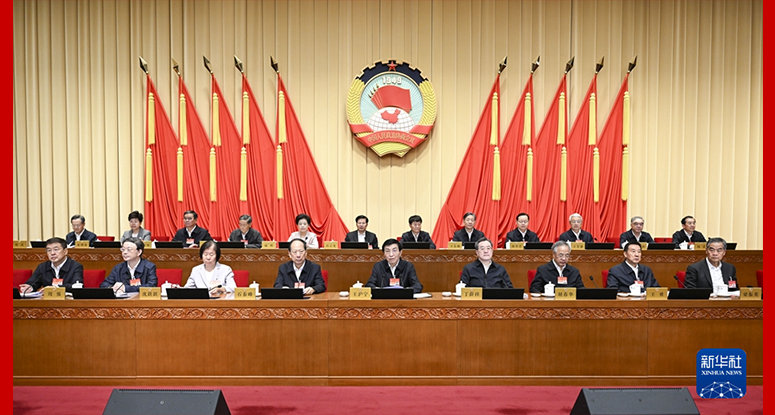

7月11日上午,全国政协召开“推进文化和科技深度融合”远程协商会。此次会议由九三学社中央和全国政协文化文史和学习委员会共同承办。除了全国政协机关主会场,上海、浙江、湖南、广东、甘肃同步开设视频连线点,邀请委员、专家学者、文化科技领域的基层工作者与中央宣传部、工业和信息化部、文化和旅游部有关负责同志协商议政。

结合当下实情,立足岗位实践,瞄准未来发展方向,与会人士展开深入交流,为进一步推动文化与科技深度融合,全面提升文化科技创新能力,推动文化事业和文化产业更好更快发展,更好满足人民精神文化生活新期待凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

完善政策法规 大力培育文化科技企业

为掌握更翔实的一线情况,助力此次远程协商会开得务实高效,早在今年5月,全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿率文化文史和学习委员会调研组赴浙江、上海开展“推进文化和科技深度融合”专题调研。6月,文化文史和学习委员会在全国政协委员移动履职平台开通“推进文化和科技深度融合”网络议政群,邀请委员线上建言。

会上,全国政协文化文史和学习委员会副主任欧阳坚介绍了调研和网络议政情况,从进一步完善政策法规、大力培育文化科技相融合的企业、加快推进文化科技跨界人才培养、创新文化科技融合领域治理等方面归纳了调研组和委员们的建议。

近年来,国家层面和有关部门出台了一系列关于推动文化和科技融合的政策文件——2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》;2021年,文化和旅游部印发《“十四五”文化和旅游科技创新规划》;2019年,科技部等六部门印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》等,这些文件有力指导了文化和科技融合发展工作。

“要进一步完善政策法规。把推进文化和科技深度融合纳入‘十五五’规划,设立国家重点研发‘文化和科技融合’专项,加强关键共性技术联合攻关,探索设立国家文化和科技融合试验区。”欧阳坚建议:“探索制定《文化和科技融合发展中长期规划纲要》,纳入国家及地方经济社会发展总体规划,明确阶段目标与实施路径。”

文化科技企业作为融汇文化创意与科技创新的核心载体,是驱动文化与科技深度融合的关键引擎。需要看到的是,资金支持不足、融资难也是这类企业普遍面临的问题。

对此,欧阳坚在介绍调研组建议时表示,要鼓励金融机构对文化科技企业的信贷支持,化解文化科技企业的融资难点。尽快修订高新技术企业认定管理办法,支持符合条件的文化科技企业应享尽享税费优惠的政策。

全国政协委员、九三学社中央常委张旭建议,推广文化科技领域“创新积分制”,将商标、著作权等纳入积分制指标,对文化科技企业实行量化评级,按积分引导银行提供融资支持;发展政府文化科技引导基金,撬动社会资本加大文化科技领域创业投资力度;创新知识产权融资模式,支持企业通过版权质押、知识产权证券化盘活无形资产。

全国政协委员、浙江省政协副主席叶正波认为,产业集群效应仍有待释放,要构建产学研系统创新生态,培育文化科技融合发展新优势。他建议,在现有的国家文化和科技融合示范基地基础上,鼓励各地建设一批数字文化创新基地,培育一批文化科技创新项目,形成一批文化科技融合特征明显的消费场景,扶持一批拥有关键技术引领行业发展的经营主体,选育一批高素质文化科技跨界融合人才,形成具有区域带动力、国际影响力的文化科技产业集群。

在浙江视频连线点,华策影视集团创始人、董事长赵依芳分享了所在企业以科技赋能文化“出海”,助力提升国际传播效能的优秀影视剧作品。不过,她也坦言,每一部海外发行的影视剧都遭遇了版权保护难、盗版严重的问题。“建议国家层面加大反盗版打击力度,制定AI虚拟制作的版权确权标准,治理虚假信息传播,保护数据安全、文化出海传播安全。”赵依芳说。她还希望,有关部门支持行业、企业协同建设中国影视各类大数据专业模型,建立跨民族历史文化、流行文化、特定用语等影视专业名词语料库,支持国企民企抱团出海,发挥机制体制的协同优势,使“华流”成为世界文化主流。

推进新技术应用 促进文化资源转化

2020年9月,习近平总书记到湖南长沙马栏山视频文创产业园考察时指出,“文化和科技融合,既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链,又集聚了大量创新人才,是朝阳产业,大有前途”。

“在习近平总书记重要讲话精神指引下,马栏山文创园已在夯实算力基础、提升集群效应、保存数字资源等关键领域取得突破。”接通湖南视频连线点时,全国政协委员、九三学社湖南省委会主委陈赤平就在马栏山文创园。围绕如何夯实文化科技融合平台载体的数字新基建,陈赤平建议,要重点打造“算力、算法、算网、算据”四算融合的“文化智算中心”,构建领先的区域超智融合平台样板。通过网络将分布全国各地的智算中心高效连接起来,形成强大协同能力,带动全国文化产业升级发展。在平台和算力基础上,重点解决用户和企业“不会用、用不起”的痛点。

敦煌莫高窟是中华优秀文化的瑰宝,被誉为“大漠里的艺术馆”。在甘肃视频连线点,第八至十二届全国政协委员、敦煌研究院名誉院长樊锦诗回忆了曾经的一段工作经历。“上世纪80年代,我负责编制莫高窟的科学记录档案,看到1908年法国人伯希和拍摄出版的《敦煌图录》时,对比照片发现壁画、彩塑等文物或退化、或模糊、或丢失,已经大不如七八十年前那么清晰和完整。”在得知图像数字化后储存在计算机中可以永远不变的消息后,樊锦诗提出了使用计算机技术保存濒临危险的莫高窟壁画,建设“数字敦煌”资源库的建议,并写入相关提案。

“文化遗产科技发展起步较其他行业晚一些,很多基础性平台还是空白。”樊锦诗建议,要进一步夯实科研平台建设,支持文化遗产领域尽快建设国家科学数据中心、全国重点实验室、国家技术创新中心等科技创新平台。要保障经费稳定投入,设立“文化遗产与科技融合专项”,以典型博物馆和大遗址为对象,打造基于分享、互动、数据流动和人工智能的智慧博物馆技术支撑体系和综合体验的文化遗产展示传播技术支撑体系。

随着我国社会消费结构发生变化,交互式、沉浸感、数字化文旅消费在快速增长。在上海连线点,全国政协委员,上海市委常委、统战部部长陈通分享了一个现象级文化项目案例——上海博物馆古埃及文明大展。一年展期内,该展览收费观众将突破250万人次、总收入超7亿元,直接带动城市消费超过100亿元。

“该项目的成功,一方面是缘于展览秉承了文明交流互鉴的办展理念,另一方面也是文物展与现代科技的成功融合,以扩展现实(XR)技术为支撑的元宇宙业态,让观众沉浸式体验到4500年前的古金字塔。”受此启发,陈通建议,在发展文旅元宇宙业态过程中,要组织开展相关共性技术集中攻关,提升无线传输能力、头显渲染能力和分辨率,推进轻量级、高画质、防晕眩的新型设备研发制造;探索用户共创机制,支持建设元宇宙内容聚合分享平台,引导内容创作者加强中华文明的内涵挖掘与展示。

“文化数字化转化还存在数据标准缺失、应用场景开放度不高等问题,文化资源数字化仍有待突破。”全国政协委员、北京中企华资产评估有限责任公司董事长权忠光在调研中注意到。对此,他建议,在文化资源数字化供给方面,要推动区块链技术应用,降低中小文化企业的数字资源接入成本。建立健全文化领域数据资产管理制度,推进数据资产合规化、标准化、增值化管理,建立文化数据资产台账制度,通过数据资产管理工作严防数据资产泡沫产生。

激发各类主体创新活力 壮大新时代主流价值

如今,人工智能技术正以前所未有的深度与广度驱动文化与科技融合,这对巩固壮大新时代主流价值、主流舆论、主流文化具有重大战略意义。

全国政协委员、中国传媒大学党委书记廖祥忠深刻体会到,AI重构了全球文化生态,让文化竞争以全新方式展开。“要统筹好发展与安全的关系,构建‘AI壮大主流价值’的治理模式。”廖祥忠说。他建议,要实施中华文化数据基因工程,筑牢文化数字化基座。要加强顶层设计,统筹推动文化典籍、文物、方志、非遗等核心文化资源高质量数字化工程。推动图书馆、社科院、高校、文化机构等各方资源共享,形成开放的语料生态,打造中华文化数据集、知识库、语料库,为人工智能生成内容产业提供基础性、战略性的数据支撑。此外,还要构建技术可靠、价值观正向的信息传播多模态语料库,严格教育领域大模型准入机制,确保主流价值阵地不受侵蚀。

“主流媒体应成为文化和科技深度融合的先行者、引领者、示范者。”全国政协委员、中华全国新闻工作者协会副主席王一彪说。结合长期从事新闻舆论工作的情况,王一彪建议,整合国内有关重点媒体实验室力量,集聚知名高校和头部科技企业资源,重点攻关基础算法、智能采编机器人、跨模态内容理解、舆情监测和内容风控等关键核心技术。同时,加快建设“国家主流价值语料库”;依托东数西算枢纽节点建设媒体云算力中心,为主流媒体提供低成本、高质量AI训练与数据存储服务。

中国戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝,在新时代迎来了新的发展机遇。在广东视频连线点,全国政协委员、广东粤剧院院长曾小敏向大家分享了“文艺﹢科技”融合赋能粤剧的实践成果,并提到了人才培养的问题。“既懂艺术又懂科技的人才稀缺,这在一定程度上限制了我们的发展。建议政府、高校和艺术院团携手合作,开设跨学科课程,如‘艺术与人工智能’‘艺术与数字媒体技术’等,培养既熟悉艺术规律,又掌握现代科技手段的专业人才,为艺术与科技的深度融合提供有力的人才支撑。”曾小敏说。

“过去的800多天,我坚持每天用生成式AI创作一件艺术作品。”全国政协委员舒勇在发言中讲述了自己的创作经历。他注意到,很多AI模型对中国文化存在明显的认知偏差,生成的图像表达了相反或者负面的含义。

舒勇建议,要加快建设国家文化数字基因库,对中华文物典籍、艺术精粹等进行深度数字化、矢量化,构建AI可调用的结构化知识体系。同时,定义中国体系化数据元标准,提炼中华文化核心符号与审美准则,转化为AI可识别的数据指标体系。锻造研发自主可控、价值观安全、精准传达中华美学的核心大模型,掌握内容生成主导权。

……

“大家的建议很有针对性,既从管理层面提出方法,又从产业驱动角度提出策略,为下一步谋划好‘十五五’文化科技融合工作提供了重要参考。”与会的部委有关负责同志在回应中对大家的发言表达了高度认可,并表示将认真梳理建议,吸纳到有关文件制定中。

文化兴国运,科技强国力。委员们表示,文化与科技深度融合是发展文化领域新质生产力的有效路径,未来会继续关注相关议题,深入调查研究,发挥界别优势积极建言献策,为助力推动文化和科技深度融合,加快建设文化强国贡献智慧和力量。

(人民政协报记者 刘彤)