解锁创新密码 夯实发展根基

改革关乎国运,创新决胜未来。

习近平总书记指出:“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。”党的二十届三中全会《决定》提出“构建支持全面创新体制机制”,强调“必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能”。

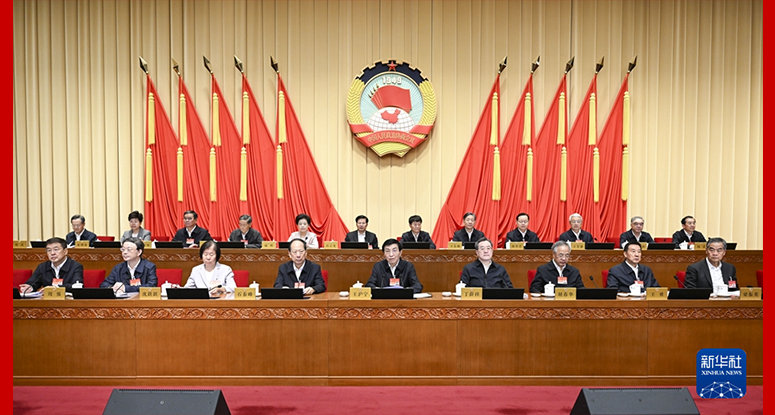

“向改革要活力要动力,让一切创新源泉充分涌流。”全国政协十四届常委会第十二次会议期间,常委和委员们围绕构建支持全面创新体制机制,紧扣教育、科技、人才三大领域一体改革,推动加快形成面向未来的创新型经济结构和发展模式,献良策,建真言——

以改革推进教育强国建设步伐

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央全面贯彻党的教育方针,坚持教育优先发展战略地位,新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化,教育强国建设迈出坚实步伐。中国建成了世界最大规模且有质量的教育体系,教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。

然而,教育大而不强、发展不平衡不充分等问题依然凸显。推动教育体系从“有”到“优”、由“优”向“强”,加快建设高质量教育体系,已成为新时代教育改革发展的重要任务。

“必须破除‘唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子’倾向,把学生综合素质作为教育评价的根本导向和逻辑起点。”郑和常委认为,要构建科学合理的教育评价机制,持续推动教育资源均衡配置,健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制,打造合作互鉴的教育国际化格局。

高等教育是科技创新、人才培养的主力军,也是科教融汇、产教融合的枢纽和关键点,肩负着为强国建设提供人才支撑的重要责任与使命。

“分类推进高校改革,让各类高校都能在各自赛道‘放心跑’。”张灼华常委建议,应引导不同类型高校在不同领域、不同赛道发挥优势、追求卓越、办出特色;坚持外部评价指标与内部规划目标相融合,探索不同类型高校“用自己的尺子量自己”。

针对高等教育存在的办学层次结构、职普比例结构、专业设置结构错位等问题,张伯军常委建议,对就业率低的高校和专业,每年招生计划减招一定比例;通过完善升学考试等政策,增强职教吸引力;推动专业目录调整、文理学科交叉融合、课程设置与教育教学改革。

当前,我国已经建成世界最大规模的职业教育体系,但仍存在多元办学机制不够健全、职普融通不够深入、产教融合不够充分等问题,有待进一步破解。对此,钱学明常委建议,各级人社部门应采用“按需招录”“以质定价”方式,倒逼职业院校积极面向社会需求、重视提高学生技能;鼓励、支持和引导大型企业开办职业教育,引导和支持职业院校与各地行业组织成立区域产教融合共同体,深度促进产教融合、校企合作。

大家一致认为,要统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,以改革添动力增活力,大力推进教育强国建设步伐。

加强创新“双轮驱动”协同性

从“天问”二号成功发射,到“嫦娥”六号携带月壤样本顺利返回;从华为“鸿蒙”原生版操作系统发布,到“天元”量子模拟器突破算力极限;从全固态电池量产破解续航“瓶颈”,到26兆瓦海上风电机组下线;从“杭州六小龙”DeepSeek崛起,到《哪吒2》《黑神话·悟空》爆火……中国硬核科技精彩齐飞、软核文化惊艳出圈。

科技创新牵动国家发展全局,大国竞争的背后是科技实力的较量。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新与制度创新“双轮驱动”,科技体制改革全面发力,范围广、方案多、力度大前所未有,有效激发了创新活力。

然而,构建支持全面创新的体制机制仍面临多维度挑战,相关领域改革仍存在一些“难啃的骨头”。大家一致认为,只有以制度创新破除制约科技创新的体制机制障碍,才能最大程度地激发各类主体的创新激情和活力,让创新要素充分涌流。

“锚定建成科技强国的战略目标,必须扎实推进高水平科技自立自强。”刘雅煌常委表示,要牢牢把握“高”和“新”定位,加大体制机制创新和政策先行先试力度,布局重大科技设施与平台。他建议,优化科创体制,提升举国效能与协同融合;激发人才活力,构建良性创新生态;强化金融支撑,畅通成果转化;深化产学研协同,无缝对接市场。

“对战略领域组建‘大兵团’攻关团队,市场化领域推行‘赛马’机制。”针对我国基础科研投入占比、科技成果总体转化率、高校发明专利产业化率不足的现状,孔令智常委建议,加快推进完成传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业布局三大任务;系统构建科技体制改革支撑体系,完善新型举国体制,增强战略科技力量;强化企业主体地位,畅通成果转化通道;加强制度协同性设计,着力提高我国科技成果转化率和高校发明专利产业化率。

以良好生态助力人才培养集聚

创新驱动本质上是人才驱动,国家科技创新力的根本源泉在于人。大家普遍认为,面对国家战略科技力量建设的重任,需要将人才培养集聚作为重中之重的工作来抓。

“提升教育质量的关键因素是人,提升科技成果产出质量的关键因素也是人。”在方精云常委看来,只有培养更多具有创新能力和实践精神的人才,才能更好提升教育质量、持续推动科技进步。他建议,要避免过于强调学历、职称和论文发表等硬性指标,更多聚焦实际能力和潜力;高校要引导学生树立远大理想信念,敢于创新、勇于实践,让学生学到真知识、掌握真本领,为建设国家、服务人民打下坚实基础。

曹卫星常委建议,实施人才评价综合改革,建立健全人才分类评价标准,营造良好的创新生态,“进一步破除人才评价标准‘一刀切’瓶颈,淡化‘帽子’与职称、待遇、资源分配的‘强关联’,建立以创新能力、质量、实绩、贡献为导向的人才评价体系及跨部门人才交流通道。”

“人才是文化与科技融合发展的源头活水,也是打造优质文化资源的中坚力量。”朱生岭常委表示,既要着力培养、吸引人才,亦要注重激发和发挥人才的积极性、创造性,激励他们在文化创新、文化传承、文化服务上显身手、展才能。

大家一致表示,作为中国式现代化的基础性、战略性支撑,教育、科技、人才充分体现了全面创新的系统要求,是不可分割、良性循环的统一体;要深刻理解习近平总书记关于科技创新的重要论述所蕴含的世界观和方法论,抓住改革关键,破解重大问题,为构建支持全面创新体制机制,加快建设教育强国、科技强国、人才强国汇聚磅礴力量。