面对气候变暖,我们应当如何应对?——全国政协第九场委员科学讲堂小记

与工业革命前相比,2020年的全球平均温度已经上升了1.26℃。

面对全球气候变暖形势,我们应当如何应对?习近平总书记为什么要强调“双碳”目标?在实现这一目标的过程中,我们又将遭遇哪些挑战?

2024年11月19日下午,中国矿业大学(北京)学院路校区科技会堂四层报告厅内座无虚席,全国政协第九场委员科学讲堂在此举行。全国政协常委、北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙,以“‘双碳’目标与生态系统固碳”为题,为大家奉献了一场如何应对全球变暖的精彩科普讲座,深入浅出地解答了这些关键问题。

全国政协副主席沈跃跃、王勇、朱永新,部分全国和地方政协委员、中国科协有关人员、科技工作者、师生代表等共800余人共同聆听了这场讲座。

20世纪以来,全球平均温度急剧攀升。世界气象组织(WMO)表示:“在未来,这些热浪将成为常态,我们将看到更强烈的极端情况。”

是什么导致气候变暖?

“人类活动是当代气候变暖的主因。”朴世龙说,自1990年起,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)便开始对此进行评估。在首次评估报告中就阐明:“人类活动产生的各种排放正在使大气中的温室气体浓度显著增加,这将增强温室效应,进而使地表温度升高。”在2021年发布的第六次评估报告中,IPCC重申:“毋庸置疑,人类活动的影响已经使得大气、海洋和陆地变暖。”

既然已经确定人类活动引发的二氧化碳浓度上升是气候变暖的首要因素,那么大家可以想象一下,倘若人类活动的排放量继续无节制地增加,导致二氧化碳浓度在未来持续攀升,对地球系统的影响将会有多大?

朴世龙向听众阐述了IPCC对不同情景下的研究成果。他指出,在高排放情景下,至本世纪末,大气中的二氧化碳浓度或将达到与白垩纪(恐龙生活的时代)相当的水平。如果人类采取一定措施来减少排放,即便是实现低排放的情景,二氧化碳的浓度也有可能会达到中新世或上新世的水平。这预示着,未来地球的温室效应将会变得异常严重。

正因为如此,全球变暖问题引起了国际社会的广泛关注与积极应对。从1992年的《联合国气候变化框架公约》,到1997年的《京都议定书》,再到2015年的《巴黎协定》,这一系列气候协议已构成国际社会应对气候变化的基本法律框架。

《巴黎协定》明确提出了三个目标,其一便是“将全球平均温度升幅控制在工业化前水平以上2℃之内,并力争不超过工业化前水平1.5℃之内”。

根据模型模拟结果,若要实现把温度升幅控制在1.5℃以内的目标,2030年人为二氧化碳排放量需较2010年减少约45%,并争取在2050年左右实现净零排放。

若要把温度升幅控制在2℃以内,2030年人为二氧化碳排放量要比2010年减少约25%,并在2070年左右实现净零排放。

自《巴黎协定》以来,“碳中和”已成为全球可持续发展之路的新目标、新内涵。

气候变化对中国的影响也非常明显。

根据《中国气候变化蓝皮书2021》公布的研究成果:“中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,其升温速率明显高于同期全球平均水平。”

目前中国的碳排放量位居世界第一,但需要指出的是,二氧化碳是长寿命温室气体,不仅要考虑当前的排放,还要考虑历史的排放。另外,除了二氧化碳的排放,还需要考虑其他已知的9种气候胁迫因子。朴世龙参与的北京大学科研团队建立了“全球气候变化的区域贡献研究方法”,在此基础上阐明了中国(8.6%)对气候变化的贡献远小于美国(21.9%)和欧洲15国(13.7%)。尽管如此,中国仍然秉持着负责任大国的态度。

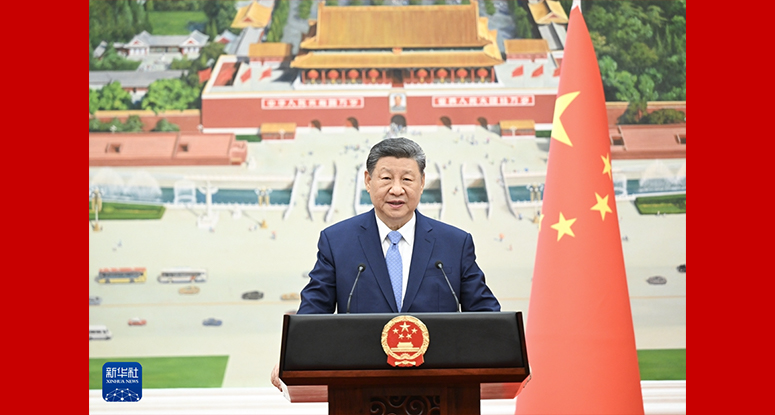

2020年9月,习近平总书记向全世界庄严承诺,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

碳达峰与碳中和(简称“双碳”)是中国政府经过深思熟虑作出的重大战略决策,也是推动构建人类命运共同体的必然要求。对此,党中央、国务院出台了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,构建了“1+N”政策体系。

“当然,我们也面临着三大挑战。”朴世龙说,我国既要维持目前GDP增长的状态,又要完成绿色低碳经济结构的转型;我国能源资源禀赋以煤炭为主,这增加了转型的难度;此外,从碳达峰到碳中和的时间短,美国和欧盟分别规划了43年和71年的时间来实现这一转变,而中国则计划在30年内达成碳中和目标,任务十分艰巨。

如何破解?

“科学、管理和技术突破是唯一的途径。”朴世龙说,要依赖基础科学的引领、颠覆性技术的牵引和政策管理体系的保障,例如,可以采用清洁能源(如太阳能、风能)替代传统的化石能源,使用碳捕获、利用与封存技术,利用陆地和海洋生态系统碳汇功能等等。

朴世龙围绕碳循环、碳收支、碳汇等方面,着重介绍了生态固碳的重要性,并强调加快构建中国陆地生态系统碳汇可持续管理体系的紧迫性,提出针对性的建议。

尽管上述工作存在一些亟待解决的难点,但朴世龙仍充满信心。实现碳达峰碳中和“事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体”,“不是别人让我们做,而是我们自己必须要做”。

一个半小时的讲座,既有鲜活生动的实例,又有深刻精彩的理论阐释,听众深入探究的热情得到充分激发。

“从碳循环角度来看,大气中二氧化碳的升温效应,和人工碳移除的减排效果是不是等同的效应?”

“您对陆地碳汇进行了详尽的讲解,我想请教海洋碳汇如何测算。”

……

朴世龙认真谦逊地回答听众的问题,进一步回应大家对“双碳”目标的关切,并鼓励学生未来不仅要主动践行生态文明理念,更要积极投身于“双碳”领域的研究。

“朴院士的讲座既有广度又有深度,让我们对全球变化和‘双碳’战略有了更加深刻的理解和认识。我们期待有更多这样的科普讲座。”

听众的心声赋予了“委员科学讲堂”更高的使命。全国政协教科卫体委员会副主任王志刚表示,下一步要继续办好“委员科学讲堂”,普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高大众科学素质,筑牢我国科技人才后备力量,为形成热爱科学、崇尚科学的社会氛围,助推经济发展和社会进步作出政协贡献。