安澜于农——全国政协“加强水利基础设施建设,提高农业综合生产能力”调研纪实

强农方略,水为大政。

“我们那里有句老话叫:‘大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾。’老百姓怎么会修好房子、好好种地。现在这个工程建成以后,防洪标准就是300年一遇了,老百姓可以安心了。”头戴安全帽、身穿工作服,史红亮参与的是淮河入海水道二期工程淮安段进洪闸项目。他发现,不时有老百姓过来看看工程进展。

江苏是农业大省,也是水利大省。如何推动水利高质量发展,为农业强国建设夯实基础?4月16日至19日,全国政协副主席胡春华率农业和农村委员会调研组,围绕“加强水利基础设施建设,提高农业综合生产能力”赴江苏省宿迁市、淮安市、盐城市开展专题调研。调研组走进工程现场、水利闸站、现代农业基地、农业企业等,与当地党员干部、农业专家、基层企业家代表深入交流。

水利是农业的命脉。通过调研,委员们深刻体悟“水利”二字的分量,深入领会治水兴农的启示,并思考针对性的意见建议,助推水利事业高质量发展。

利水路径

在江苏治水史上,淮河治理是重点。

淮河,是我国南北分界线的地理坐标之一,发源于河南桐柏山,自西向东流经湖北、河南、安徽、江苏四省,全长1000千米,总落差200米,被称为“千里淮河”。

“淮河在这里拐了一个弯。”

4月17日上午,在宿迁市泗洪县溧河洼水利工程起点,调研组听到这句话,纷纷看向溧河洼水利工程图,看到千里淮河从西奔涌而来,在泗洪县拐出一个“凹”字,汇入洪泽湖。

“这个拐弯给我们很大压力,水下来直接冲击溧河洼。如果上游来水量大,我们整个县就危险了。”

“我们经常是顶着烈日抗洪。上游上午下大雨,宿迁下午就防洪。水位落差大,水流又急,几个小时‘唰’一下就冲过来了。”

问题出在哪里?

问题在于,淮河在流入洪泽湖后,就消失不见了。

淮河曾是一条独流入海的河流。南宋时期,“三年两决口、百年一改道”的黄河改道,侵占淮河入海河道,不仅极大地改变了淮河原有水系形态,而且携带的大量泥沙沉积在河道中,导致河道淤高、排水不畅,淮河沿线水患频发。清末,黄河再次改道山东入海,结束了700年夺淮入海的历史,但淮河已经失去了入海尾闾,其水流只能注入洪泽湖后,通过长江入海。

水,是拦不住的,不能阻、只能疏!

调研组认为,水问题产生的根本症结是水循环失衡,解决这一问题就要探索利水路径。

当天下午,调研组前往淮安市清江浦区,了解淮河入海水道二期工程二河枢纽段工程进展情况。

“从这里算起,一直到入海口是162公里,上游是洪泽湖,下游是入海水道。”当地负责人介绍情况。

洪泽湖,承接淮河上中游15.8万平方公里的来水,洪泽湖大堤保护着淮河下游2000多万人口的安危、3000万亩农田的安全。

“二期建好以后,提高了洪泽湖的泄洪标准,设计流量从2270m³/s提高到7000m³/s,这样就能把洪泽湖的水放下去,淮河水就能流进来,减轻了中上游的防洪压力。”

淮河入海水道二期工程是江苏治水史上规模最大、工程量最大、投资额最大的水利工程。南靠苏北灌溉总渠,西起淮安市洪泽湖二河闸,东至盐城市滨海县扁担港入黄海,全长162.3公里。建成后,洪泽湖防洪标准由现状的100年一遇提高到规划的300年一遇。

“过去我们能力有限,现在有能力还上这笔历史的欠账了!”调研组成员、中国社会科学院农村发展研究所党委书记杜志雄委员无比感慨。

新中国成立以来,彻底治理好江淮水患,一直是中国共产党的目标。

1950年,毛泽东主席心痛于江淮水患,亲笔题写:“一定要把淮河修好!”彼时,百废待兴的新中国,克服西方封锁和抗美援朝的重重困难,于1951年至1952年开挖苏北灌溉总渠。在118万多江淮民众日夜奋战下,建成了这条由洪泽湖到黄海的、以灌溉为主结合排涝的干渠,创造了历史奇迹。

由于当时水文资料不全,对洪水量计算偏小,入海水道才改为灌溉总渠。随后数十年间,国家继续规划淮河入海水道,并于2006年全面建成一期工程。洪泽湖及下游防洪保护区的防洪标准达到100年一遇。

但是,百年一遇的防洪标准,对洪泽湖这个巨型水库来说,还是低了;淮河中下游的受淹风险还是高于国家规定。

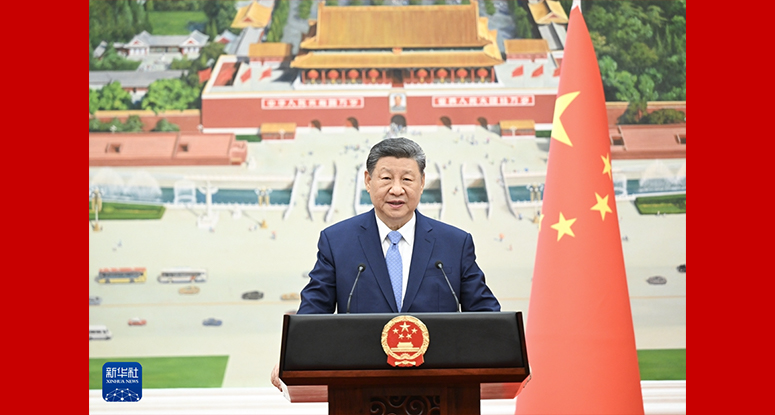

2020年,习近平总书记在江苏考察水利枢纽,并作出重要指示。淮河入海水道二期工程加快推进,在2022年7月正式开工建设。

水利水利,只有利于水,水才利于农。为水找到出路,也就为强农找到了出路。

在二河枢纽段看到工程如火如荼,调研组感叹——

千里淮河,入海为安。

以水定产

盐城,因盐得名。一个真实的故事就发生在盐城珍禽保护区。

4月18日下午3点,调研组的车辆开进盐城市射阳县“芯谷里”现代农业产业园。一片大田中,不见农忙人的身影。

“我们基地占地1.6万亩,采用科学种田模式,安装了‘智慧大脑’,平时就三五个技术员。”“芯谷里”工作人员介绍。

走进智慧中心,大屏幕上显示着“芯谷里现代农业示范基地云平台”,包括了智慧农场、物候感知、农情感知、数字处方、智慧仓储、专家指导、生产营销等模块。打开“农情感知”模块,显示实时记录的产量预测、面积指数、作物信息、长势分级等信息。

走在田边,调研组与工作人员边走边交流:

“现在流转率是多少?”

“能达到70%。有些年龄大的农民还是想自己种地,不愿意流转。”

“亩产怎么样?”

“稻米预计可以达到1200多斤。”

“我们射阳大米在上海卖得很好!上海市场的4碗米饭中就有1碗米饭是我们射阳的,我们感到很自豪!”

从2019年起,盐城探索开展“小田变大田”改革试点:在不改变农户承包权基础上,以农民充分自愿为前提,通过流转土地经营权置换田块,将分散零碎的耕地集中到一起,实现一户一田或多户一田。2021年,入选农业农村部全国农村改革试验区典型案例。

“大家看,我们使用的都是高标准农田灌溉系统。”调研组成员顺着话音望向大田,刚好有架无人机飞过。

大中型灌区是保障国家粮食安全的重要基础。2023年底召开的中央农村工作会议要求,优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田。

调研组了解到,我国已基本建成防洪减灾、城乡供水、农田灌溉等水利工程体系,全国耕地灌溉面积达到10.55亿亩,生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物,为夯实国家粮食安全根基提供了重要支撑。

水利万物,但不能无限承载。调研组认为,以水定产,关键是让产业结构规模适应水资源刚性约束,在水资源可承载范围内运行。要坚持以水定地、量力而行的原则,推动农业发展与水资源开发利用相协调。

这需要坚持藏粮于地、藏粮于技,系统提升农业综合生产能力。

4月中旬,调研组走进泗洪县稻米产业园,看到的还是青绿一片,不禁赞叹起来:“这麦子长得多壮”“正在抽穗呢”“还能长得再高点”……

地头边,调研组与张洪程院士交流起来:

“这里既培育麦种,也培育稻种?”

“苏北属于稻麦轮作区。我每年三四个月都在这里,主要就是培育新品种。”

“怎么选择来这里?”

“这里流转给我1000亩地,不收什么成本的。”

“我们请院士、专家们来搞试验基地,主要是为了筛选出适合泗洪生长的稻麦新品种、提升种业资源安全。我们泗洪处在南北气候的分界线上,形成了一个小气候,拥有自己独特的水土环境。”

种子是农业的“芯片”。良种,是推动粮食高产优产的重要条件。

说话间,大家来到一排种子前。

“我在这里五六年了,已经培育了四五个品种。”

“淮麦33、淮麦44、南粳5718、淮稻5号、华粳5号这几个品种在泗洪表现非常好。”

“打个比方,泗洪的粮食产量够全国人民一天吃五顿饭的!”

听到这样的介绍,大家笑了起来。

土地是土壤和水的紧密结合。

“这次调研,解决了我思想认识上的一个问题,就是水土匹配的问题。”杜志雄感觉收获很大:把“以地适种”和“以种适地”相结合,坚持“两条腿走路”,就找到了提高农业综合生产能力的更多有效方法。

用水科学

“淮河入海水道工程主体在江苏,受益最大的是安徽,但各地党委、政府始终站在造福人民的高度来认识和处理问题,没有‘墙里开花墙外香’的吃亏思想,始终坚定执行党中央的决策部署,这是我们制度优势的充分体现。”调研组成员、全国政协农业和农村委员会副主任刘雷十分感慨。

坚持系统观念,是我国在恢宏而丰富的治水实践中总结出来的重要经验。

在入海水道二期工程淮安段,调研组围着工程计划图,你一言、我一语:

“大家看,这个工程建起来以后,降低了周边滞洪区启用概率,减轻中游的防洪压力。图上的这部分红色、黄色蓄滞洪区可以取消了,剩下的一部分可以减少频率。”

“这样一来,一些土地就被解放出来了,这对于我们提升农业综合生产能力是非常重要的。”

建设在江苏,效益在流域。

听到调研组的讨论,站在一旁的史红亮频频点头,回忆起2005年亲身经历过的一次洪灾:“那时候我在王家坝闸搞工程建设,就是那个‘千里淮河第一闸’,遇到了流域性洪水,周边的良田变成水汪汪一片,老百姓都不忍心看。让我印象最深的是,那里的老百姓家家户户都建了个高台,一发洪水都跑上去,不光是人往上跑,什么动物都往上跑。”

建设在此时,工程在此地,效益远远不止于此时此地。

为了将水利工程综合效益发挥到最大,当地负责人介绍这个工程还多做了三件事:将海道现状和未来发展融合起来,将工程水系和城市水系融合起来,将海道建设与交通网络融合起来。

以盐城段为例,淮河入海水道二期工程改扩建3座枢纽工程,改建、加固淮阜漫水闸桥、黄海高架桥等5座桥梁,改建、扩建19座穿堤建筑物。疏浚阜宁、滨海县境内35条河道298公里,拆改建沿线建筑物156座。

“充分尊重沿线各地意见建议,在原来初始项目基础上,又新增了不少项目,各地收益还是比较大的。”工程负责人介绍。

调研组成员、中国南水北调集团有限公司原董事长蒋旭光建议:“按照绿色发展、智慧发展、融合发展的要求,加快培育发展具有水网特色的新质生产力,积极推进水利传统基础设施改造升级,以科技创新推进水利产业创业,努力实现水产业的高端化、智能化和绿色化发展。”

坚持系统观念,不就水论水,而是结合实际和禀赋条件,依托水利工程适度发展理念,科学用水,才能充分体现水的价值。

调研组建议,实施藏水于技,通过科技创新和技术进步,挖掘提升水资源综合利用效益。培育农业新质生产力,大力发展种养结合、生态循环农业,探索“一水多用”农业新路子。

“江苏很多工作走在前,我们要更多地从生态环境角度、从农业生产角度、从航运角度,怎么让水为我们所用,有更多溢出效应。在这个过程中,与和美乡村建设统筹考虑,打好政策‘组合拳’,实现‘1+1>2’的倍增效应。”调研组成员、苏州科技大学人文社科处处长宋青委员感悟甚多。

4月19日,调研组来到本次调研的最后一站——新洋港闸,了解新洋港闸下移工程建设情况。

新洋港闸建成于1957年,至今已运行60多年,累计排除涝水1500多亿立方米,相当于1万多个西湖的水量。为解决港闸老化等问题,新洋港闸下移工程项目被提上日程。建成后,可以大幅提升涝水外排能力,更好守护流域内的河湖安澜、人民生命财产安全。

从港闸东望,不远处就是黄海。烈烈海风拂面,飘来一句不知谁的感叹:“再过两三百年,工程还在。”

此时,一道彩虹挂上天际。