同心同向 共享荣光——记全国政协“铸牢中华民族共同体意识,构筑中华民族共有精神家园”双周协商座谈会

“让我们给新疆球迷点个赞!”

何出此言?

5月22日,乌鲁木齐奥体中心综合体育馆,上万名新疆球迷见证了辽宁男篮击败主队,获得了本赛季CBA总决赛的冠军。尽管带着遗憾和不甘,但他们仍然把如潮的掌声和衷心祝福献给了客队。赛后辽宁男篮球员感叹:“颁奖典礼上,新疆球迷的热烈掌声,真是太让人感动了,大气!”

全国政协委员、新疆维吾尔自治区党委统战部部长伊力扎提·艾合买提江在5月24日举行的全国政协双周协商座谈会上讲起几天前这场比赛的感人场面时感慨不已,双方球迷表现出的和谐友善和相互尊重让人津津乐道。

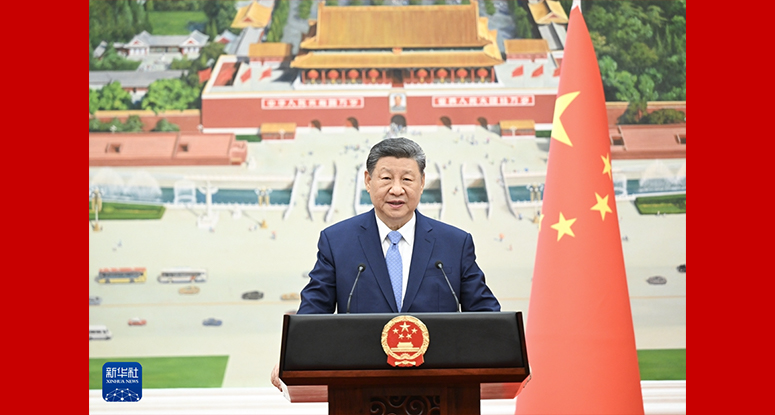

座谈会上,来自不同领域的全国政协委员、专家学者以及相关部委的同志齐聚一堂,围绕“铸牢中华民族共同体意识,构筑中华民族共有精神家园”主题,讲述所见所闻所感,为铸牢中华民族共同体意识,构筑中华民族共有精神家园建言献策。

凝心铸魂,加强思想指引

“铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。”党的十八大以来,习近平总书记着眼中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,提出“铸牢中华民族共同体意识”重大原创性论断,并将其确定为新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线。

解码“中华民族共同体意识”,无论历史还是现实都充分表明了,中华民族是一个命运共同体,一荣俱荣、一损俱损。中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

为了开好这次双周协商座谈会,更好地围绕“铸牢中华民族共同体意识,构筑中华民族共有精神家园”协商议政,5月上中旬,全国政协副主席巴特尔率领民宗委调研组赴内蒙古西部地区和山西雁北地区调研各民族交往交流交融情况,访谈各族干部群众共79人。

委员们一致认为,构筑中华民族共有精神家园,首要的是加强思想指引、理论武装,引导各族群众牢固树立正确的世界观和方法论。

“中华民族共有精神家园是中华民族赖以生存和发展的精神世界,是我国各民族人心凝聚、团结奋进的强大纽带。”全国政协常委、民族和宗教委员会主任张裔炯认为,在新的历史起点上不断构筑中华民族共有精神家园,就是要在理想信念上,面向各族群众加强“五史”宣传教育,不断增进“五个认同”;就是要在价值理念上,弘扬和践行社会主义核心价值观,引导各族群众牢固树立“四个与共”的共同体理念,从最深层次上铸牢“中国心”、“中国魂”;就是要在道德观念上,弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神,加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,大力促进人的自由全面发展,不断提升各族群众文明素养和社会文明程度。

增进共同性与尊重和包容差异性,是铸牢中华民族共同体意识的重要原则,也是构筑中华民族共有精神家园的基本遵循。全国政协委员、国家民委原专职委员孙学玉认为,要准确理解深刻把握习近平总书记关于“五个认同”、“四个共同”和“四个与共”的思想要义。建议进一步加强干部教育、国民教育和社会教育,为全社会树立正确的观念提供理论支持。

“培育和践行社会主义核心价值观、弘扬以爱国主义为核心的民族精神具有极为重大的时代意义。”十三届全国政协委员、中国社会科学院近代史研究所研究员郑大发说。他认为,要发挥社会主义核心价值观的引领作用,将其融入社会发展各个方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。

十三届全国政协委员、中央民族大学教授、原副校长青觉表示,构筑中华民族共有精神家园要正确处理三对关系,即传统与现代,物质与精神,结构与能动。他建议,尊重共有历史传统,着眼现代化建设的同时,确立中华民族的主体性;注重生活体验,关注物质发展的同时,丰富人民的精神文化生活;做好思想引导的同时,解决人民思想精神上面临的结构性问题。

兴边富民,夯实物质基础

全面建成社会主义现代化强国,一个民族也不能少。殷殷关怀,谆谆嘱托。民族地区的经济发展,也是与会者心之所系。

我国边境地区基础设施薄弱,发展不平衡不充分的问题仍然突出。全国政协委员、中国科学院地理资源所研究员葛全胜建议,以铸牢中华民族共同体意识为主线,实施“兴边富民”国家战略,推动边境地区融入新发展格局,实施“美丽边境”建设工程,筑牢边境生态安全屏障,讲好中华民族共同体故事,建设中华民族共有精神家园。

“应进一步夯实中华民族共有精神家园的物质基础,牢牢把握顺应民心、争取人心的民族工作规律。”在孙学玉看来,做好民族工作,要遵循规律,持之以恒,绵绵用力。

“‘富口袋’、‘管脑子’并重,用好东西部协作、对口支援、定点帮扶等政策,促进各民族交往交流交融,孕育和催生符合民族地区经济发展的新质生产力,推动民族地区高质量发展。”全国政协常委、青海省政协副主席王绚针对民族地区发展,提出要推动物质文明和精神文明相协调。

“探索形成具有当地历史传统、红色资源的精品文旅路线,并在严格把准‘四对关系’的基础上,深挖本地非遗资源,并不断注入中华文化精髓,推动各民族文化互鉴交融,打造具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文明的文旅产品。”西藏自治区山南市乃东区委统战部部长、民宗局局长强巴总结雅砻扎西雪巴藏戏与民宿融合成功经验说。

文化润心,构筑精神家园

百年前,“中华民族”一词在梁启超笔下成形,并将中国境内的所有民族囊括在内。委员们认为,加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。

“实物实景实事是携带意义感知的文化符号,是民族文明发展履历的记载,挖掘其背后蕴涵的民族文化内核,有助于唤起和固化各族群众的集体记忆。”孙学玉说。

哈萨克族少年在雪山下纵马驰骋、穿着长裙的汉族女孩在草原上奔跑跳跃,一段段不通语言但通人情的对话,交织出各民族交往交流交融的生动画卷……近段时间刷屏的根据同名小说改编的电视剧《我的阿勒泰》,引来无数观众热议。

一部作品带火一座城,不少观众对这个多民族聚居的阿勒泰地区心生向往,称其为“心灵的故乡”。

在伊力扎提·艾合买提江看来,文化体育表达着各民族美美与共的共同愿景,铸牢中华民族共同体意识要用品牌工作的意识推动党的民族团结进步事业创新发展,发挥文化体育活动潜移默化作用浸润各族群众心灵。

唐蕃联姻、丹噶尔古城、“汉藏金桥”瞿昙寺……王绚对青海的文化遗迹如数家珍,她对以文化认同凝心聚力的观点深表赞同。“要在中华民族现代文明建设中把握中华文化和各民族文化的关系,加快国家文化公园建设;挂牌一批中华民族共同体体验、实践基地,以文旅融合推动传统文化创造性转化、创新性发展;支持中华职教社结合职业教育在社会面搞好‘通用语文+就业技能’培训。”

“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”从历史中塑造民族精神、民族魂。全国政协委员、中国民族博物馆副馆长郑茜建议,进一步树立正确的中华民族历史观,增强对古代多元文化遗产的阐释和利用能力。

委员们建议,全面推广普及国家通用语言文字,全面推广使用国家统编教材,尊重和保障少数民族语言文字学习和使用,以语言相通促进心灵相通、命运相通;充分利用好新媒体新技术扩大宣传教育,让互联网成为构筑中华民族共有精神家园的最大增量。

全国政协委员、中国外文出版发行事业局阿拉伯语首席翻译王茂虎为近年来不断“出圈”的中华民族故事点赞。他建议,进一步提升对海外华人华侨讲好中华民族故事能力,优化顶层设计,建立健全中华民族故事对外传播工作机制;加强话语创新,提升中华民族故事的民族凝聚力和向心力;加强合作交流,不断构筑中华民族共有精神家园。